Итальянский сценарист, друг Тарковского Тонино Гуэрра вспоминал, что на его свадебной церемонии, проходившей в Москве 13 сентября 1977 года, русский режиссер был с камерой «Полароид», «инструментом, который он только недавно открыл для себя» и с воодушевлением перемещался с ним между гостями1.

Полароидные снимки Тарковского стали доступны публике лишь несколько десятилетий спустя, открыв новую грань его творчества. Цветные снимки русских пейзажей вокруг дома в Мясном, итальянских интерьеров и зданий, членов семьи до сих пор не опубликованы в полном объеме, но успели создать более «личный» образ Тарковского, одновременно связав его быт с его картинами.

Интересно, что все эти снимки — цветные и мгновенные. При этом Тарковский знаменит своим пониманием сущности кинематографа как «запечатленного времени», а также долгим отрицанием цвета в кино. Что касается последнего, то в этом он следовал за общим ощущением кинематографистов по всему миру в 1950–1960-е годы: цвет воспринимался как аттракцион, считался пригодным для жанровых, развлекательных картин, в то время как черно-белое изображение оставалось уделом настоящего «киноискусства». Дипломный фильм Тарковского «Каток и скрипка» был цветным, но принесшие ему всемирную известность «Иваново детство» и «Андрей Рублев» снимались на черно-белую пленку (за исключением цветных кадров с иконами Рублева).

В 1966 году в интервью ВГИКовской газете «Путь к экрану» Тарковский присоединился к этому мнению, сравнив цветное кино с фотографией, чем-то менее реалистичным, чем черно-белое киноизображение: «Я считаю, что цветное кино — это пока еще не более чем коммерческая идея. Я не знаю ни одной картины, умело использовавшей цвет. В цветном фильме изобразительная сторона отвлекает от восприятия событий. <…> Цветное кино — идея, берущая свои эстетические принципы у живописи, у цветной фотографии. Как только мы заключаем в кадр цветное изображение, оно превращается в движущуюся живопись. Это все слишком красиво и слишком не похоже на жизнь. В кино вы видите цветную окрашенную плоскость, композицию на плоскости. В черно-белом фильме у зрителя не возникает посторонних ощущений, он смотрит фильм, и цвет не отвлекает его от действия. С самого рождения кино развивается не по пути своего призвания, а по чисто коммерческой идее. Это началось с тех пор, как стали возникать бесконечные экранизации классики»2.

Особенно сурово Тарковский отозвался о цвете у Микеланджело Антониони:

«“Красная пустыня” — самый слабый его фильм, после “Крика”. Цвет в ней претенциозен, совсем иной, чем обычно у Антониони, монтаж подчинен идее цвета. Картина могла стать великолепной, поразительной по силе, будь она черно-белой. Если бы “Красная пустыня” была черно-белой, Антониони не ударился бы в изобразительное эстетство, не заботился бы так об изобразительной стороне фильма, не снимал бы красивые пейзажи или рыжие волосы Моники Вити на фоне туманов. Он следил бы за событием, а не занимался бы картинками. Здесь цвет, на мой взгляд, убивает ощущение правды. Сравнивая “Красную пустыню” с “Ночью” или “Затмением”, видно, насколько она слабее их»3.

Однако к лету 1970 года, когда готовился «Солярис», Тарковский уже поменял свое мнение о цвете — по крайней мере, готов был его использовать. Его собеседник, киновед Леонид Козлов даже удивился:

«Как, разве “Солярис” будет цветным?

А.Т. Да!

Л.К. Я совершенно не думал об этом… Ни роман Лема, ни сценарий не вызвали у меня представления, что цвет необходим. У Лема красное солнце, голубое солнце — это, так сказать, фактические детали, а я говорю о принципиальной необходимости цвета. И потом цвет — это дьявольски сложная штука…

А.Т. Конечно. На это придется потратить много сил.

Л.К. Можешь ли ты сказать, каким будет цвет в фильме? Как ты его мыслишь?

А.Т. Могу сказать пока чисто теоретически. Что я знаю? Прежде всего: цвет на экране, как правило, навязчив, даже вызывающ. В чем тут дело? Ведь в жизни человек не замечает цвета. Вернее, он его и замечает, и не замечает. Вокруг нас — бездна цветовых оттенков, но даже глядя на них, мы их чаще всего не видим, потому что они нам — как таковые — не нужны. Когда цвет, именно цвет, становится практически важным для данного момента — наш глаз и наше сознание его фиксируют. Чтобы перейти улицу, ты смотришь на светофор. Или другой случай — у тебя в руках цветы. Ты составляешь букет. Тут опять происходит специальная настройка глаза на цвет. Когда мы встречаемся с каким-то непривычным, невиданным, экзотическим объектом, то цвет непременно бросается в глаза. Бывают такие явления, которые всегда, каждый раз воспринимаются в цвете. Например, закат солнца. Он для нас всегда цветной. И не только закат, но и другие переходные состояния природы… Но вообще, в нашей повседневной жизни, наше восприятие цвета никогда не бывает сплошным и непрерывным. Чаще всего мы глядим на цвет и не видим. Цвет имеет для нас значение второстепенное или третьестепенное или никакое. И вот мы снимаем то, что видим, на цветную пленку. Все становится цветным! И мы уже не можем воспринимать это изображение как реальность, отвлекаясь от цвета. Цвет в этом изображении всюду присутствует, он всюду навязывает себя нашему глазу. Возникает условность. Она может быть художественной, а может быть и антихудожественной…»4

Уже в 1970 году Тарковский говорил о методе работы с цветом, который казался ему правильным: «Тут есть, по-моему, два пути. Первый путь — “ликвидировать цвет” цветом же. То есть всячески успокаивать цвет, искать умеренные, неброские и в то же время уравновешенные гаммы, вытягивать серые тона, чтобы ощущение цвета не оказалось более сильным и острым, чем в нашей обычной жизни. И есть другой путь, я назвал бы его психологическим: настолько насытить действие эмоцией, чтобы ответное переживание этой эмоции было выше, острее, сильнее, чем ощущение цвета как такового. Цветовую режиссуру я вижу прежде всего в том, чтобы не дать цвету “выйти на первый план”, не дать ему стать демонстративным»5.

К этому времени Тарковский немного смягчил и отношение к цвету в «Красной пустыни», хотя все равно считал, что Антониони использовал его неправильно. По иронии судьбы, в сентябре 1977 года, когда Тарковский был одним из двух свидетелей на свадьбе Тонино Гуэрры и редактора с «Мосфильма» Лоры Яблочкиной, вторым свидетелем был именно Антониони — и он, по воспоминаниям Гуэрры, тоже очень много пользовался в это время «Полароидом»:

«Я помню, что во время поиска натуры в Узбекистане для фильма, который мы так и не сделали, Антониони хотел отдать трем старикам-мусульманам их фотографию, которую он снял. Старший, кинув взгляд на изображение, отдал его обратно со словами: “Зачем останавливать время?” У нас от удивления раскрылись рты, не зная, что ответить на этот невероятный отказ.

Тарковский часто размышлял об этом беге времени и хотел именно этого: остановить его, хотя бы с помощью этих быстрых взглядов, брошенных на реальность с помощью “Полароида”»6.

Что касается «запечатления времени», как отметил искусствовед Борис Гройс о снимках Мясного, они не выражают желание обессмертить существующую реальность, а скорее создают совершенно новую реальность, отсылающую к эстетике романтизма XIX века. Тарковский не только пытается воспроизвести на своих фотографиях дореволюционную сельскую местность, но проецирует это ностальгическое прошлое в идеальное эстетическое пространство, которое существует лишь внутри самих полароидных снимков. По мнению Гройса, Тарковский впрямую отсылает к традиции пейзажей немецкого романтизма, таких как произведения Каспара Давида Фридриха: он снимает рано утром, в сочетании тумана и восходящего солнца, создающих таинственные атмосферные эффекты. Даже портреты сына оказываются вписанными в этот мистический ландшафт, внутреннюю, «аффективную географию» русской провинции, которую он создает также в «Солярисе» и «Зеркале»7.

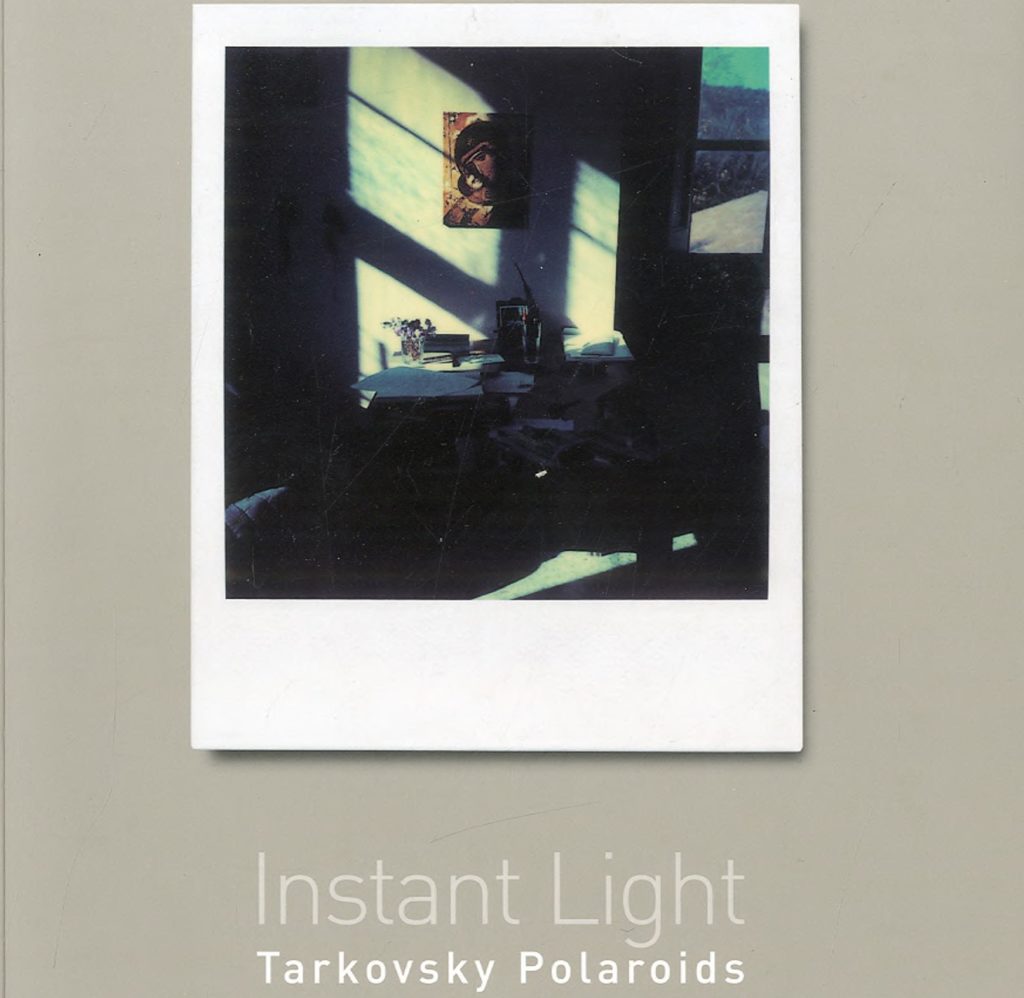

Кроме того, полароиды, по всей видимости, давали достаточное для Тарковского искажение реальности, чтобы сделать ее художественной даже в цвете. Его пейзажи скрываются в дымке или высвечены солнцем до белизны, интерьеры окутаны тенями. Так, 14 августа 1979 года, находясь в Италии, режиссер записывает в дневнике: «Мы звонили [оператору Лучано] Товоли с тем, чтобы он купил для меня полароид. Хочу сделать несколько снимков.

Завтра начало праздника Феррагоста — конец лета. Хочу сделать несколько снимков из окна в разное время дня. Утренний пейзаж на рассвете»8.

В русских и итальянских снимках «Полароид» дал Тарковскому возможность приблизиться к нужному цвету, вернее, его «ликвидированию» — предвосхитив десатурацию в «Ностальгии», где, помимо лабораторной обработки пленки, открывающий фильм кадр начинали снимать перед рассветом, чтобы из практически черно-белого изображения выйти в ограниченную палитру раннего утреннего света.